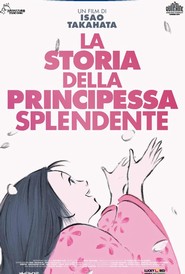

La storia della principessa splendente

03 Giugno 2015 - 20:30

SERATE D’AUTORE

Ispirato a uno dei più popolari racconti giapponesi Taketori Monogatari, la storia del taglia bambù. Narra di un contadino che, mentre tagliava del bambù, all'interno di uno dei fusti trova una piccola bambina, grande quanto un pollice. L'uomo, senza figli, la prende e la porta a casa da sua moglie, ed insieme decidono di allevarla come bambina propria. Ma crescendo, la piccola Kaguya si troverà a scoprire la sua vera identità, non è una persona qualunque ma una principessa…

Produzione dello Studio Ghibli, costato al cineasta giapponese Isao Takahata ben otto anni di lavorazione, il film è stato disegnato interamente a mano, con uno stile d'animazione semplice e impressionistico. Presentato al Festival di Cannes 2014.

Trailer